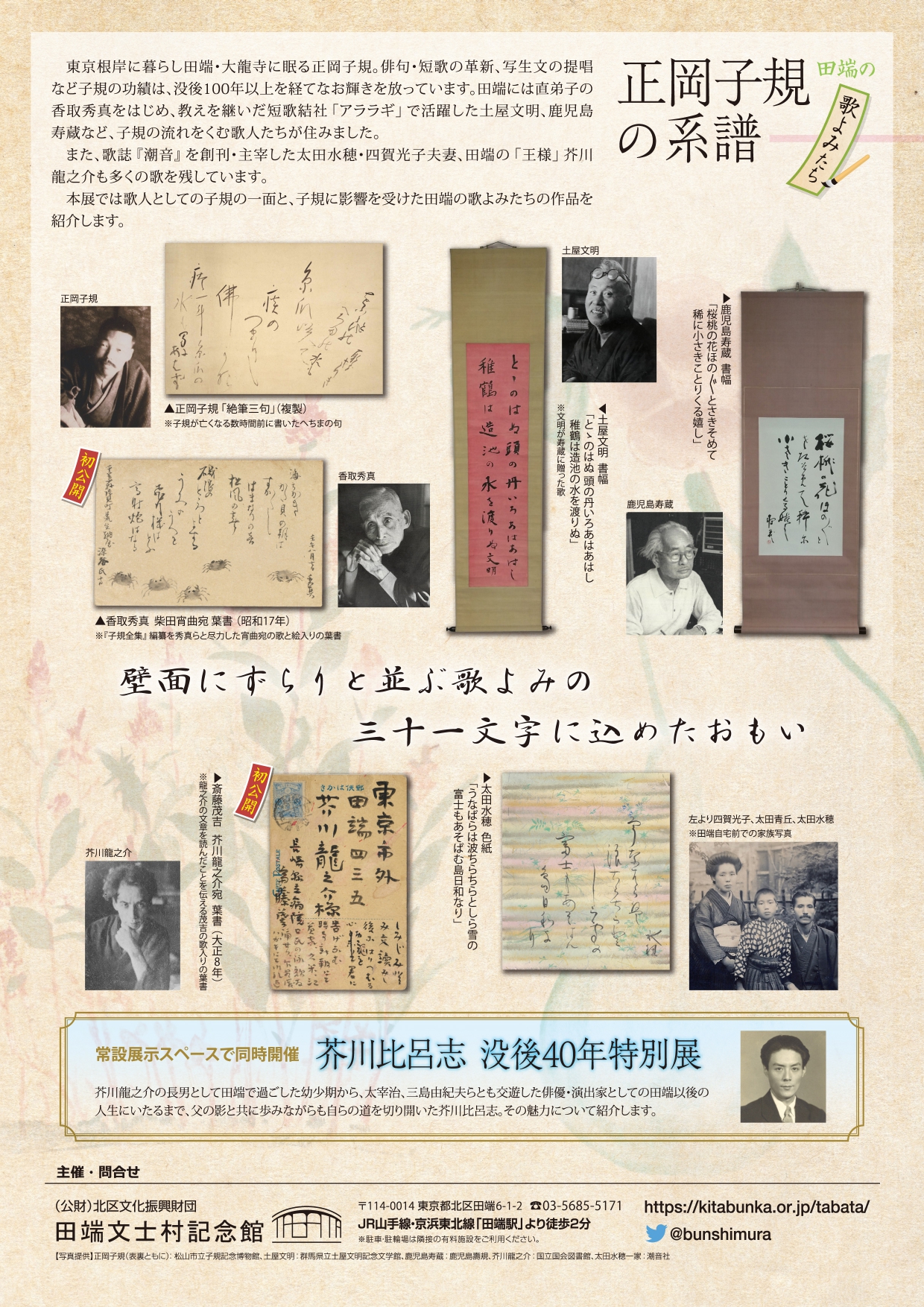

旅するとんぼ玉 番外編の番外編 正岡子規の命日 糸瓜忌 に寄せる

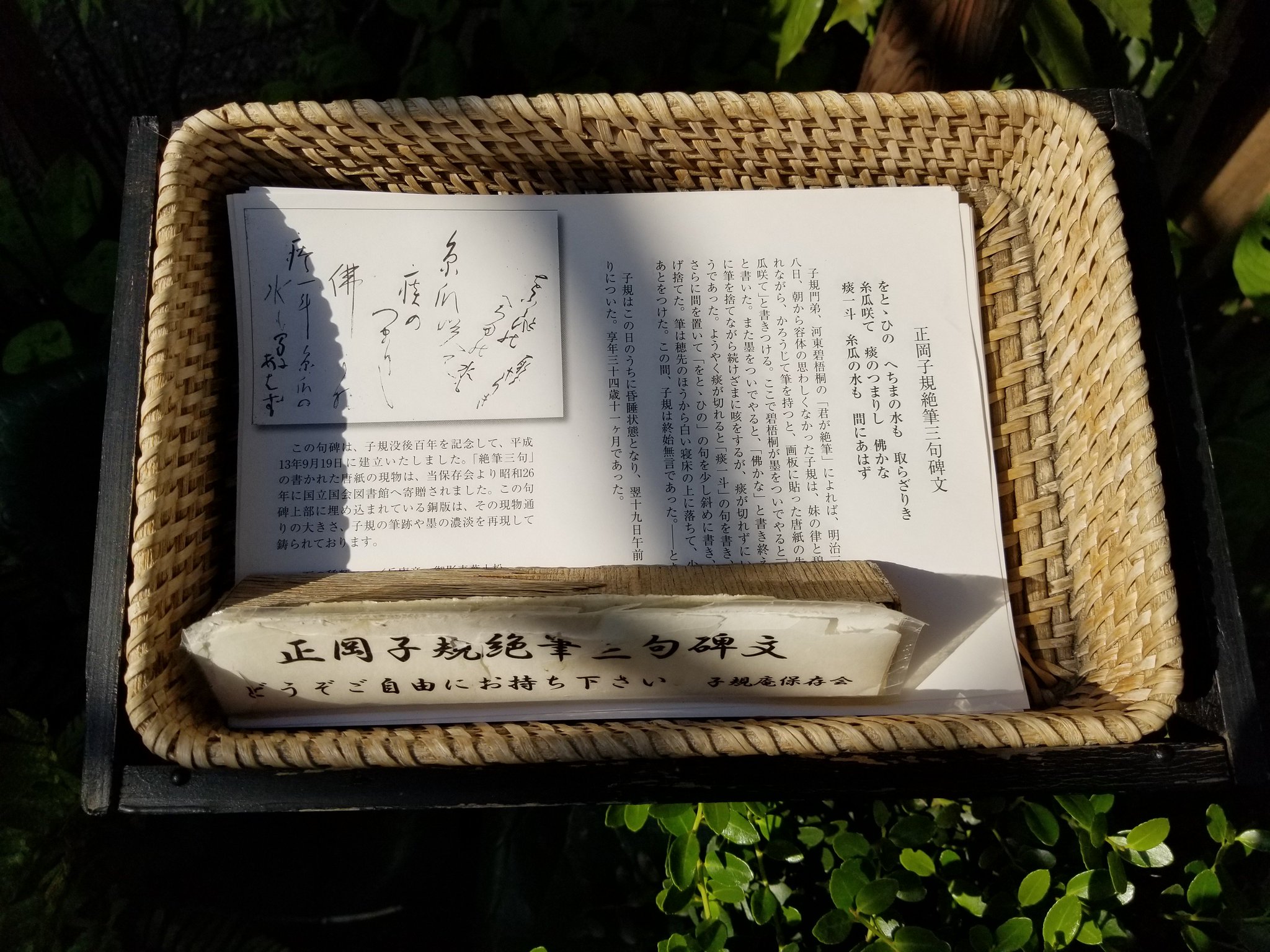

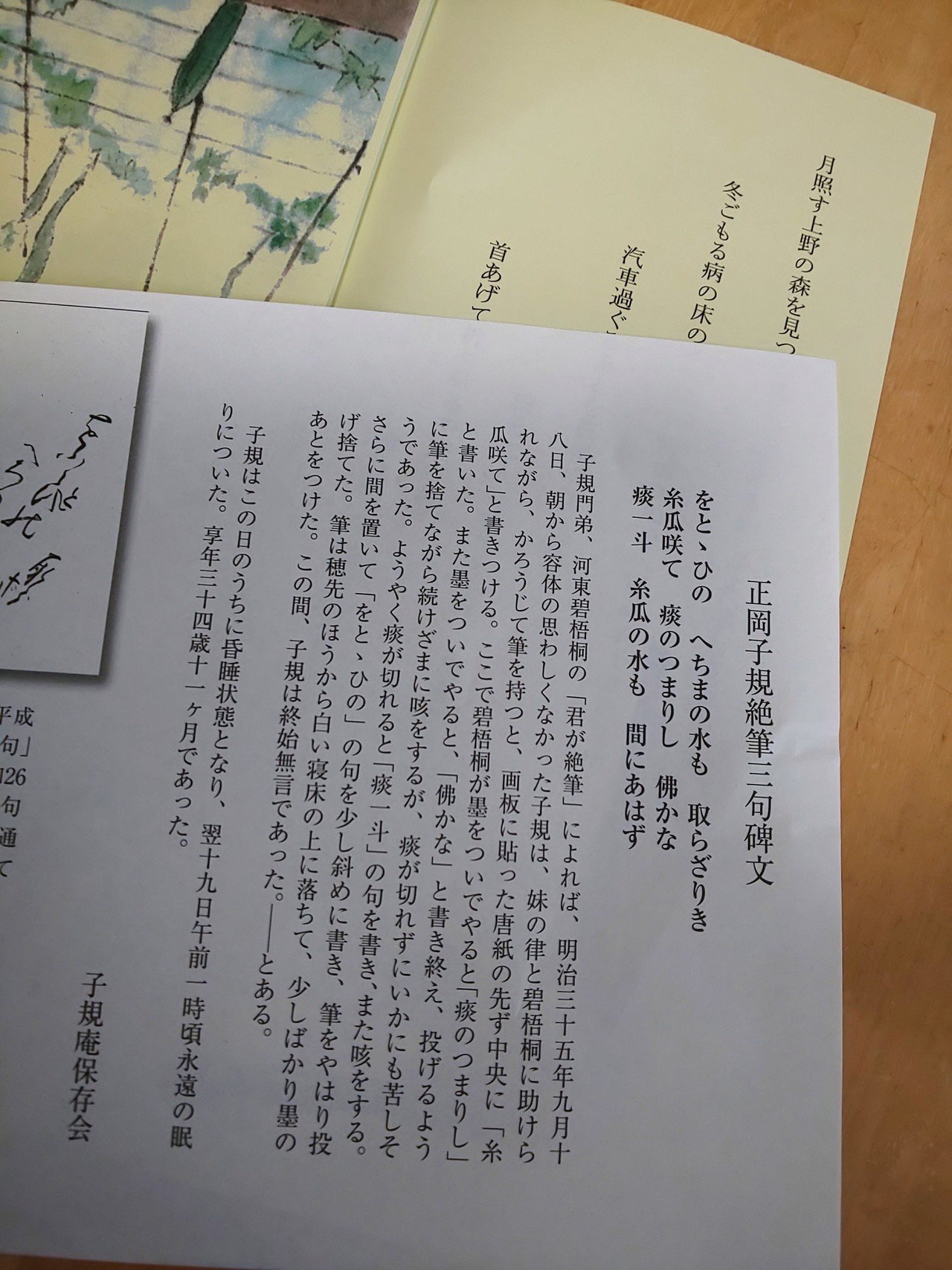

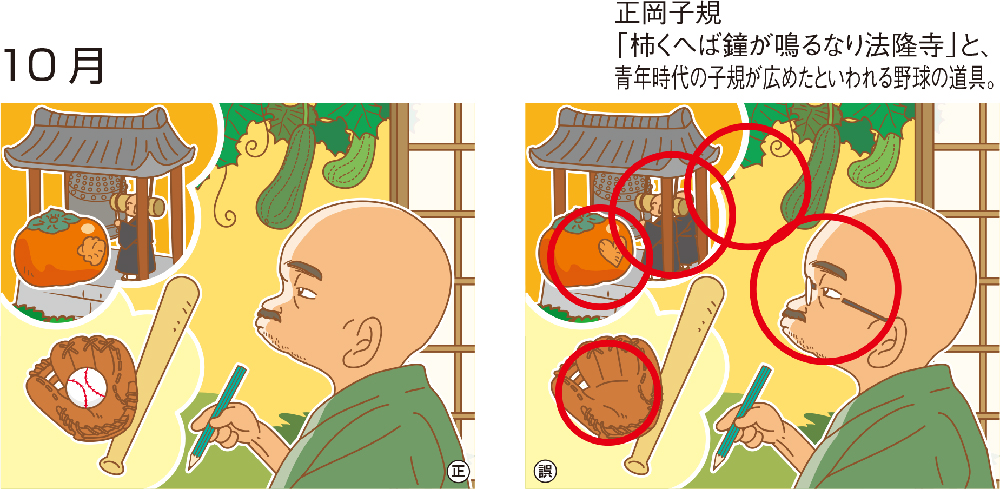

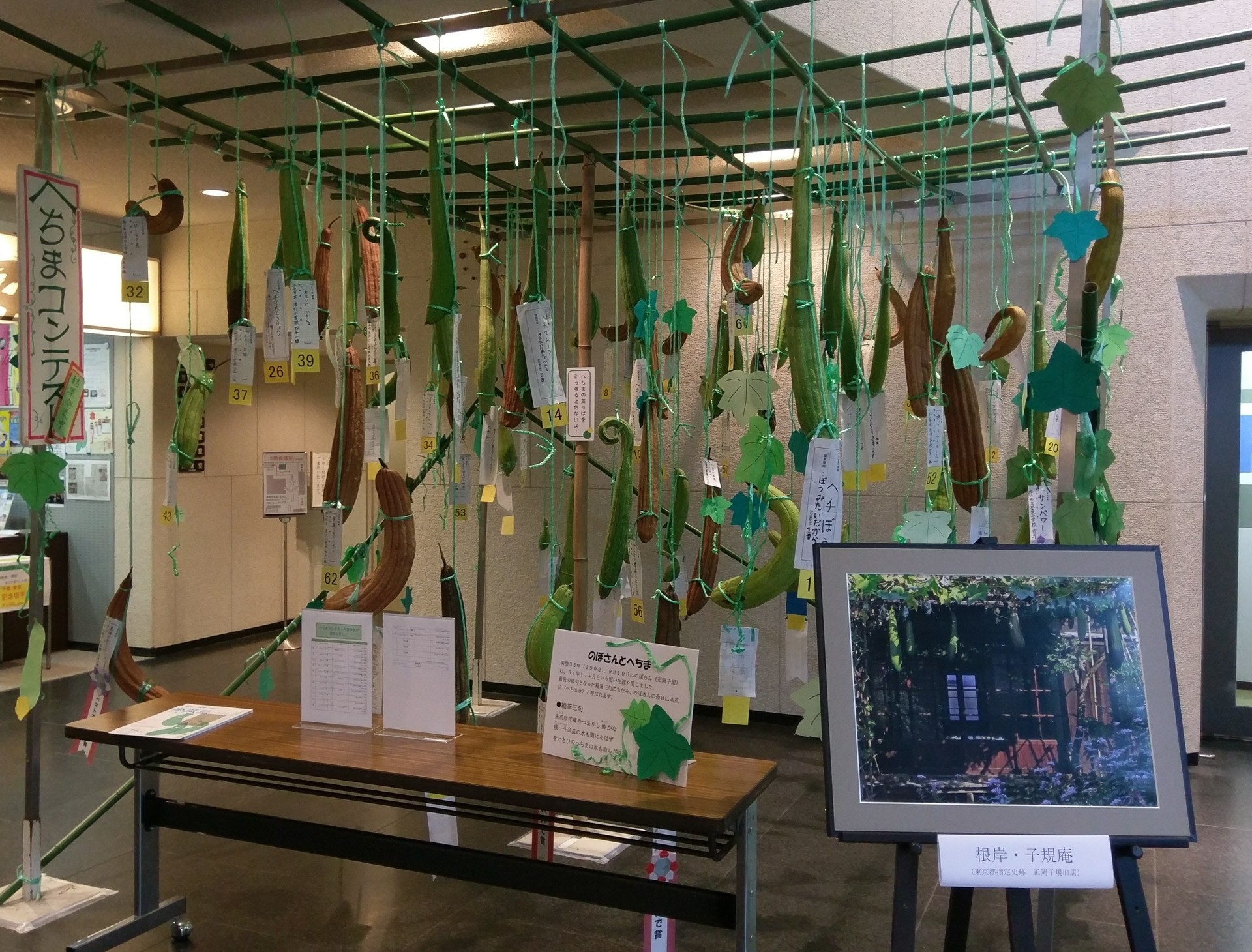

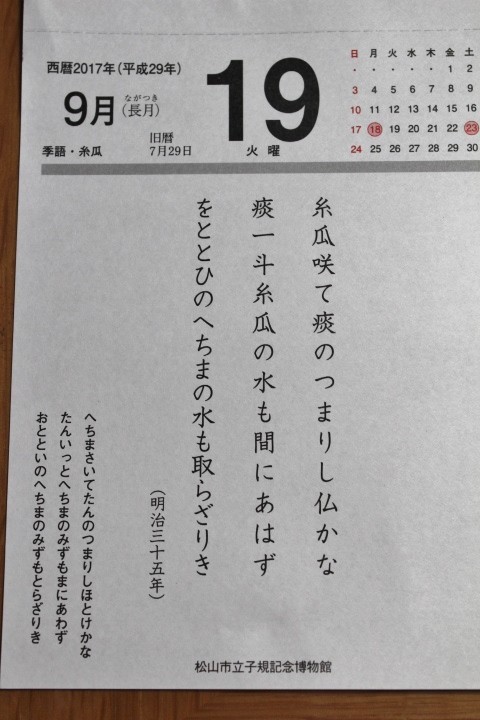

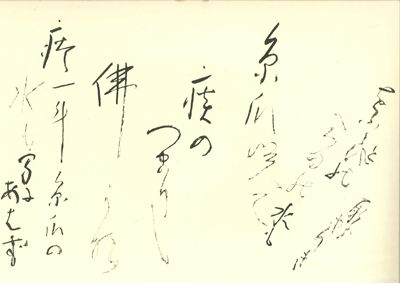

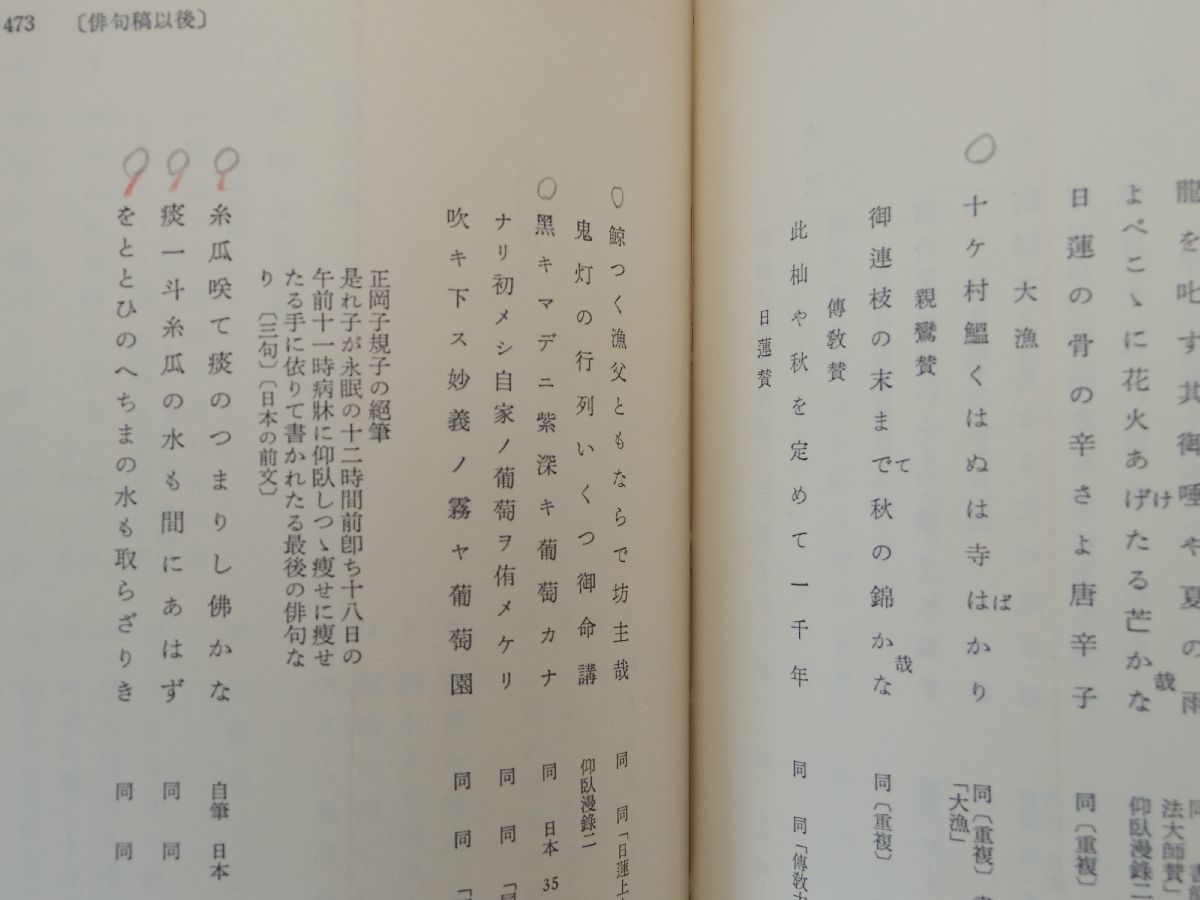

へちま三句 ↓ ・糸瓜(へちま)咲て痰(たん)のつまりし仏かな ・痰一斗(たんいっと)糸瓜の水も間に合はず ・をととひのへちまの水も取らざりき 病気と闘いながら文学活動を続けた正岡子規は 明治35年9月19日に東京の子規庵で亡くなりました。子規忌(9月19日 記念日) 明治時代の俳人・歌人の正岡子規(まさおか しき、1867~1902年)の忌日。 秋の季語。 この日は「子規忌(しきき)」のほかに、辞世の句「糸瓜(へちま)咲て痰のつまりし仏かな」など三句にヘチマが詠み込まれていることから

正岡子規 へちまき

正岡子規 へちまき-正岡子規の有名な俳句(その5) 「 糸瓜(へちま)咲て 痰のつまりし 仏かな 」 最期にご紹介するこちらの俳句は、16年に詠まれた「 正岡子規の絶筆三句 」の1つともいわれる有名な作品です。 この俳句を含めた3つの俳句を書き上げた瞬間、そのまま筆 こちらの句の作者は、 「正岡子規」 です。 こたらの句は子規が 34 歳で亡くなる前日に詠んだものです。 それでは、この句の解説を進めていきましょう。 季語 こちらの句の季語は 「糸瓜(へちま)」 です。 へちまの花だと晩夏。

俳句 をととひの 正岡子規

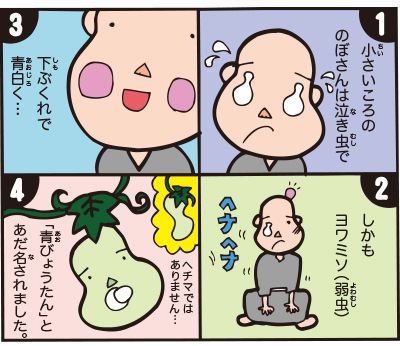

正岡子規というと、数年前に放送されたドラマで香川照之を思い浮かべてしまった。 スペシャルドラマ坂の上の雲/nhk 松山放送局|坂の上の雲 今年17年は正岡子規の生誕150周年とのこと。ここを訪れる人も増えるのではないか。 南側から見た子規庵。 俳人・正岡子規が没 今日は何の日 明治35年(1902)9月19日 明治35年(1902)9月19日、俳人・正岡子規が没しました。日露戦争が始まる1年半前のことです。俳句をはじめ、短歌、小説、評論など多方面で創作活動を行なった、明治を代表する文学者として知られます。 正岡子規は何をした人? 多感な幼少期 正岡子規は松山藩主の正岡常尚と八重の間の長男として誕生しました。 母の八重は松山藩の儒者大原観山の長女でした。 1872年子規が幼い時に父が

精選版 日本国語大辞典 糸瓜忌の用語解説 〘名〙 俳人、正岡子規の忌日。九月一九日。絶筆となった「絲瓜咲て痰のつまりし仏かな」など三句に詠まれた「へちま」をとって忌日名としたもの。《季・秋》※続春夏秋冬(1906‐07)〈河東碧梧桐選〉秋「糸瓜忌や叱られし声の耳にあり 正岡子規とかわうそ by 原 優二 *風のメルマガ「 つむじかぜ 」551号より転載 俳句雑誌『ホトトギス』は、現在もホトトギス社によって発行が続いている。 17年(明治30年)に正岡子規の友人である柳原極堂が松山で創刊し、正岡子規の雅号 正岡子規の亡くなった日 9月19日は正岡子規の命日。 子規忌、獺祭(だっさい)忌、糸瓜(へちま)忌などと呼びます。 享年34歳。 喀血してから7年、最期の3年くらいは寝たきりでした。 正岡子規は俳人で歌人で文章家。 その仕事は偉大なんて言葉では

正岡子規 へちまきのギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  | |

|  | |

|  |  |

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

| ||

|  |  |

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  | |

| ||

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「正岡子規 へちまき」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|

子規の父、正岡常尚つねなおは家禄15石の御馬廻役加番おうままわりやくかばんだったが、子規が6歳のときに他界した。 子規は母・八重やえの父で旧藩随一の儒学者・大原観山おおはらかんざんの薫陶を受けて育った。 (参考:『歴史街道 09年12月号』) 『子規忌』は別名『獺祭忌(だっさいき・前述の雅号にちなむ)』『糸瓜忌(へちまき)』とも呼ばれます。 『糸瓜忌』は正岡子規の絶筆時に詠んだ3つの句のモチーフが「糸瓜(へちま)」であったことに由来します。 ~糸瓜咲いて 痰のつまりし 仏かな~

Incoming Term: 正岡子規 へちま, 正岡子規 糸瓜, 正岡子規 糸瓜忌, 正岡子規 糸瓜咲いて, 正岡子規 へちまき, 正岡子規 糸瓜の句, 正岡子規 ヘチマ水,

0 件のコメント:

コメントを投稿